仮想通貨を複数の取引所やウォレットで運用していると、「自分の資産が今いくらなのか」がすぐに分からず、管理や計算が煩雑になりがちです。

また、Excel・スプレッドシートで管理をしてみたものの、限界を感じているという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、仮想通貨の全資産を一元的かつ効率的に管理する方法をご紹介します。 取引所・ウォレットを横断して資産全体を把握するためのコツや、便利なツールについても解説していきます。

仮想通貨の資産管理の現状と課題

仮想通貨取引の幅が広がると、複数の取引所やウォレットを使う場面も増えてきます。

例えば、ビットコインは手数料の安いA取引所で売買し、イーサリアムはステーキング報酬の高いB取引所で保管。さらに、USDTやその他のトークンはWeb3ウォレットで管理する、といったように通貨の種類や用途によって資産の保管先を分けている方も多いことでしょう。

加えて、仮想通貨レンディングやDeFi取引を並行して行っている場合、状況はさらに複雑になります。

こうした状況では、自分の仮想通貨資産がトータルでいくらあるのかを即座に把握するのが困難です。

保有している仮想通貨の全体像を正確かつリアルタイムに把握できないことは、仮想通貨のリスク管理における大きな障害と言えるでしょう。

仮想通貨の資産管理のポイント・コツ

仮想通貨の資産を把握するためには、日々の取引履歴を漏れなく記録し、価格変動を踏まえながら資産価値を計算していく必要があります。

ここでは、一般的に行われている資産管理の手法について、それぞれのメリット・注意点を交えながら解説していきます。

Excel・スプレッドシートでの手動管理

仮想通貨の資産管理で最もシンプルな方法は、取引所やウォレットの残高を自分で確認し、Excel・スプレッドシートに手入力して管理する方法です。

スプレッドシートを使った管理はフォーマットを自分で自由に設計できる・無料から利用できる点が魅力で、「現在どの通貨をいくら保有しているか」を把握するだけなら、取り組みやすく分かりやすい方法だと言えるでしょう。

例えば、通貨名・取引所名・保有数量・評価額(日本円換算)といった項目を用意し、週ごとや月ごとにデータを記録していくことで、資産の増減を時系列で確認することも可能です。

また、損益計算を含めてより厳密な管理を行いたい場合は、国税庁が提供する「暗号資産の計算書(エクセル)」を参考にする管理方法もあります。

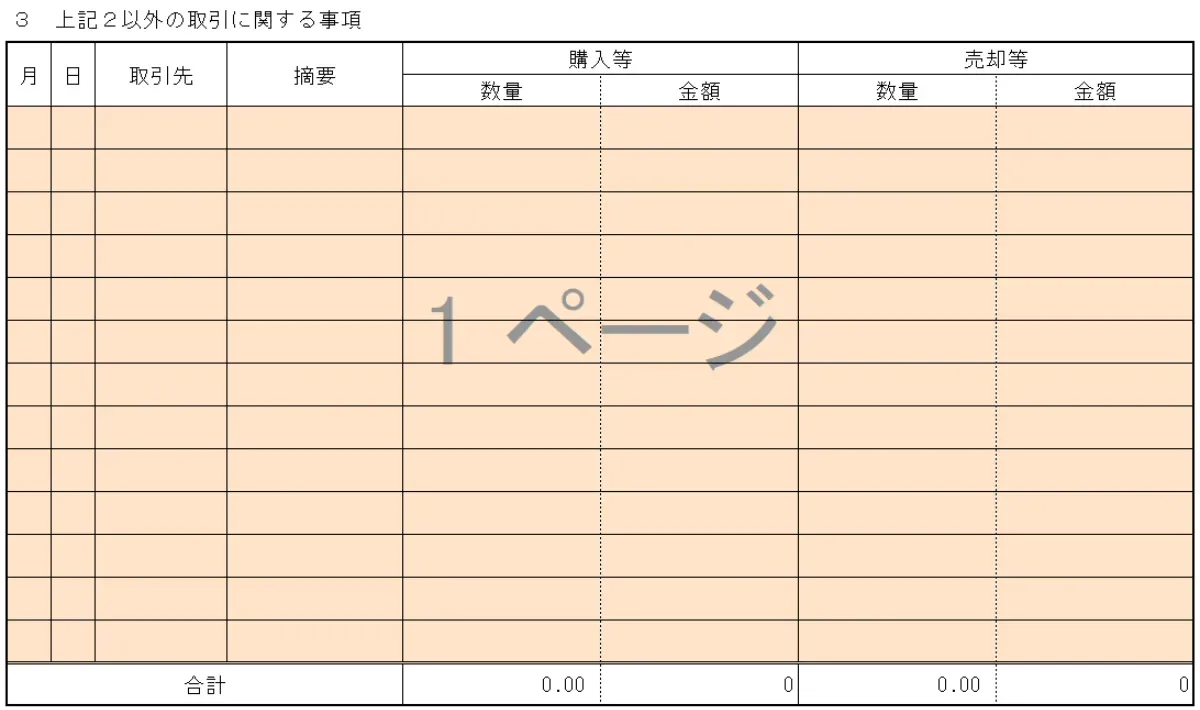

引用:国税庁|暗号資産の計算書(総平均法用) より抜粋

引用:国税庁|暗号資産の計算書(総平均法用) より抜粋

この計算書では、通貨ごとにシートを作成し、購入・売却それぞれの数量や金額を入力して損益を算出していく形式です。

うまくカスタマイズすれば、残高管理と確定申告に向けた損益計算の両方に活用することが可能でしょう。

ただし、いずれの方法もすべての取引を漏らさず手入力する必要があります。自分で行った売買はもちろん、自動で発生するステーキングやレンディング報酬なども対象となるため、手入力する件数は想定よりも大幅に多くなる可能性があり注意が必要です。

加えて仮想通貨は価格変動が激しいため、日本円換算の資産価値を把握するにはいちいち手計算で算出し直す必要があることから、リアルタイムでの状況把握に向いていません。

こうした方法は、あくまでも資産管理の一部を担う補助的な手段として捉えるのが現実的でしょう。

家計簿アプリでの管理

仮想通貨の取引履歴や保有資産の情報を家計簿アプリで管理するという方法もあります。

家計簿アプリはさまざまな種類が提供されていますが、金融資産の管理に強いアプリの中には、仮想通貨の入力・管理が可能なものも存在します。

これらのアプリを使えば、仮想通貨の残高を銀行口座やクレジットカード、証券口座などと一緒に一覧表示できるため、自分の「総資産」を大まかに把握する目的では一定の効果があるでしょう。

ただし、一般的に家計簿アプリは日常のお金の出入りを管理することが主な目的であるため、仮想通貨に特化した資産や損益の可視化にはあまり向いていません。

サービスによっては大手の仮想通貨取引所とのAPI連携による取引履歴の自動取得に対応している場合もありますが、対応している取引所や仮想通貨の種類は限られるケースが一般的です。

そのため、ウォレットやDeFi(分散型金融)で保管している仮想通貨など、すべての資産を正確に反映できないケースが少なくありません。

家計簿アプリはあくまでも仮想通貨を含めた「全体の資産感覚をつかむ」ための補助的な管理手段と考えるのがよいでしょう。

専用ツールでポートフォリオを可視化

仮想通貨の資産管理を効率的に行いたい場合は、仮想通貨に特化したポートフォリオ管理ツールの活用がおすすめです。

仮想通貨専用のポートフォリオ管理ツールには、価格情報サイトに不随して提供されているものや、ポートフォリオ専門のサービスなど、数多くのサービスが提供されています。

こうしたツールを使うことで、複数の取引所やウォレットに分散した資産を自動で集約し、一画面でまとめて確認できるようになります。

特に資産状況を視覚的に把握するという観点においては、残高の集計やグラフ表示などが自動的に行われるため、手作業で集計する場合と比較して圧倒的に効率化することが可能です。

例えば、Web3の家計簿「defitact」では自分でMetamaskなどのウォレットを使ってDeFi(分散型金融)取引を行っている人に向けた、ポートフォリオ作成サービスが提供されています。

ブロックチェーンから取引履歴を自動取り込みして集計・グラフ化してくれるため、手間をかけずに資産状況を可視化することが可能です。

ただし、ポートフォリオ管理ツールにもさまざまな種類があり、すべてのツールが取引履歴の自動取り込みに対応しているわけではありません。

取引履歴の手入力を前提としたツールもあれば、特定の取引所やブロックチェーンからの取り込みにのみ対応しているツールもあるため注意が必要です。

また、投資判断の補助を主目的としたポートフォリオ管理ツールの場合は、税金の計算に関する機能がない場合も少なくありません。

結果として複数のツールを使い分ける必要が生じたり、資産の一部が可視化できなかったりといった「あと一歩足りない不便さ」を感じる場面も少なくありません。

仮想通貨管理ツールを選ぶ際は、入力方法や対応範囲、対応している取引所・ブロックチェーンの数などを事前に確認しておくことが非常に重要です。

仮想通貨の資産は「一括管理」がおすすめ

これまでご紹介してきたように、仮想通貨の資産を把握する方法には手動による記録管理や家計簿アプリの活用、仮想通貨に特化したポートフォリオ管理ツールの利用など、幅広い選択肢があります。

それぞれに長所と短所がありますが、資産の全体像を把握しつつ、税務対応も効率的に行いたい方には、一括管理ツールの活用がおすすめです。

ポートフォリオ管理機能は、資産の現状を可視化し、今後の投資方針を考えるうえで重要な判断材料となります。

一方、仮想通貨取引によって一定以上の利益を得た場合には、確定申告に向けた損益計算も必要不可欠です。

これらを別々のツールで対応すると、取引履歴をそれぞれに入力する手間が発生してしまいますが、両機能が統一された一括管理ツールを使えば、一回の入力で両方に対応できるため、手間とミスを大幅に減らせるのです。

仮想通貨の資産を「一括管理」できるおすすめツール

効率的な「一括管理」を実現するには、「ポートフォリオ管理」と「損益計算」の両方に対応し、かつ幅広い取引所やブロックチェーンの履歴取り込みに対応していることが重要です。

こうした条件を満たしたツールとしておすすめなのが、仮想通貨専門の損益計算ツール「クリプタクト」です。

「クリプタクト」であれば、ポートフォリオ管理機能で保有コインを一括管理することができ、仮想通貨の残高や評価額を視覚的に確認することができます。

また、仮想通貨の実現損益や含み損益も銘柄ごと一覧表示することができます。

日本の税制に基づいた計算方法(総平均法・移動平均法)に対応した損益計算機能であるため、算出された実現損益額はそのまま確定申告における雑所得として転記が可能です。

加えて、「クリプタクト」は国内外の130種類以上にも及ぶ仮想通貨取引所・ブロックチェーンからの取引履歴取り込みに対応しており、ほとんどの取引を手間をかけずに入力することができます。

対応コインは24,000銘柄を超え、日本円をはじめとするさまざまな法定通貨にも対応しているため、日本円を軸に仮想通貨取引をしている方はもちろん、仮想通貨や外貨を軸として取引している方でも「一括管理」が可能です。

仮想通貨の資産を正確かつ効率的に管理したい方は、ぜひ「クリプタクト」をお試しください。